「フランス組曲」の短9度は全然アボイドじゃない、バルトークの例も

作曲や楽器の練習などに疲れたとき、ふと偉大な作品のスコアをぼんやりと眺めてみると、面白い発見がありますよね。J.S.バッハの作品は旋律線が美しく、楽譜の音の並びを見ただけでもその造形美が伝わってきます。

バッハの時代から数百年経て、現在の音楽はだいぶ自由な理論で作曲されるようになりましたが、それでも避けられるものとして「短9度」の響きがあると思います。「アボイドノート」というもので、ジャズの教則本などでは「なるべく目立たないように使用すべし」とされています。

よりクラシカルな理論の場合、短9度の響きを一律に「アボイド」すべきとは考えてはいないものの、非和声音の取り扱いで短9度を排除する場面はとても多いです。あの「春の祭典」ですら、短9度の使用は注意深く抑制されているように感じます。

バッハの短9度

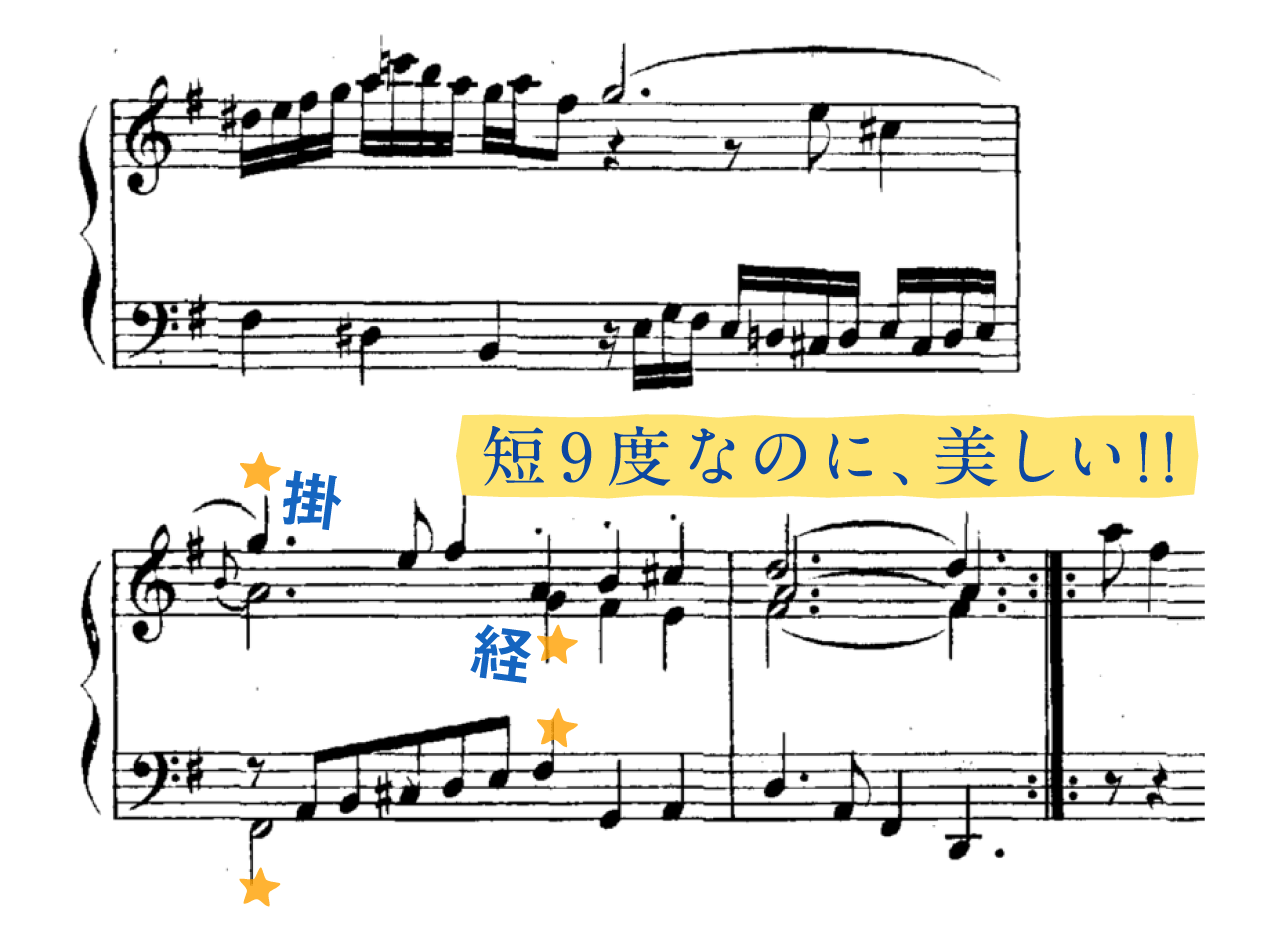

ところがバッハのフランス組曲第5番、「ルール」の終止部分に目立つ短9度の響きがあり、その不協和さがかえって独特の奥ゆかしさを持っていて、なんとも印象的なのです。

「ルール」は緩徐楽章的な雰囲気を持つ舞曲です。フランス組曲はほかの鍵盤組曲に比べて構成がコンパクトとされていますが、第5番はゆったりとした舞曲として「サラバンド」に加えこの「ルール」も取り入れているのが独特です。

ここでは2箇所の短9度が生まれていて、1つは掛留音、もう1つは経過音によるもの。掛留音はいかにもバロック音楽といった雰囲気を持っていて、非和声音でありながら長い音価で使われることが多いです。

今回の譜例は、G音が前の小節(予備の段階)からとても長く伸ばされているのに気づきます。ピアノやチェンバロは音が減衰するため、ほかの楽器に比べて短9度がすっきりとした感じに聞こえるかと思います。もしこれがオルガンや弦楽器ならバッハはこう書かなかったはず。楽器の特性を活かして、ほんの少し不協和さを取り入れながら旋律を印象づける見事な書法です。

2番目の短9度は、真ん中の声部が一音ずつ降りて(順次下行)くることによって生じています。その次のG-Fis-Hの和音にも注目で、これはIV7の並びではあるものの、機能的にはII(第一転回形)の経過音解決が次に持ち越されていると考えるのが妥当かと思います。

最後にバスの動きにも注目で、ラシドレミファソラという順次進行のなか、あえて長7度(Fis-G)のスリリングな跳躍をしているのが面白いです。バッハの旋律の動きは7度進行に魅力を感じる場面が多いです。

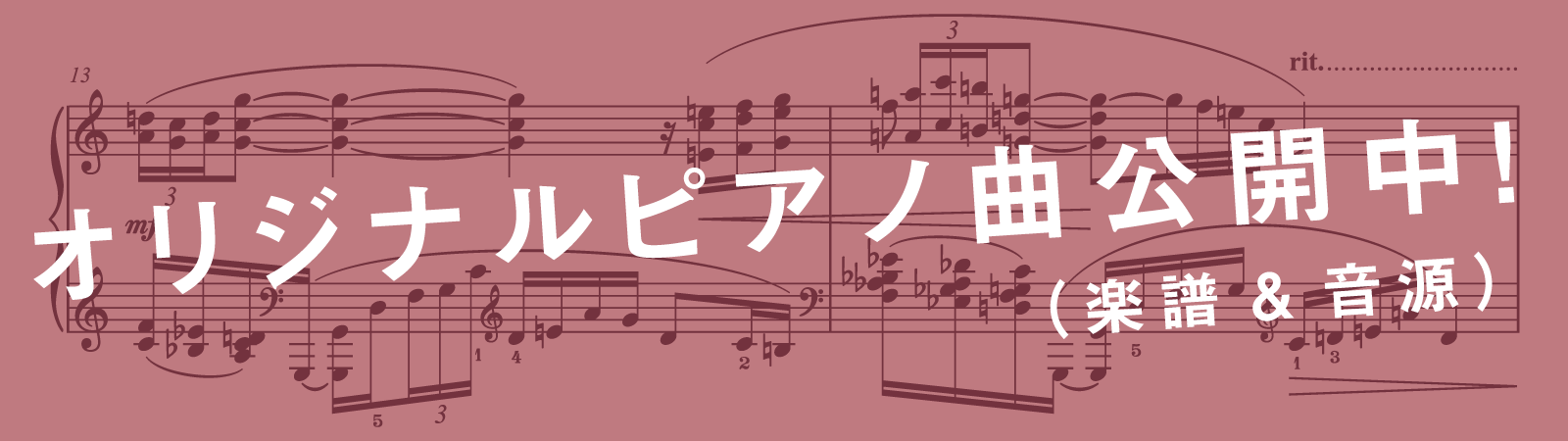

当ブログでは自作のピアノ曲の音源と楽譜を公開中です!

補足 バルトークが子供に贈った短9度

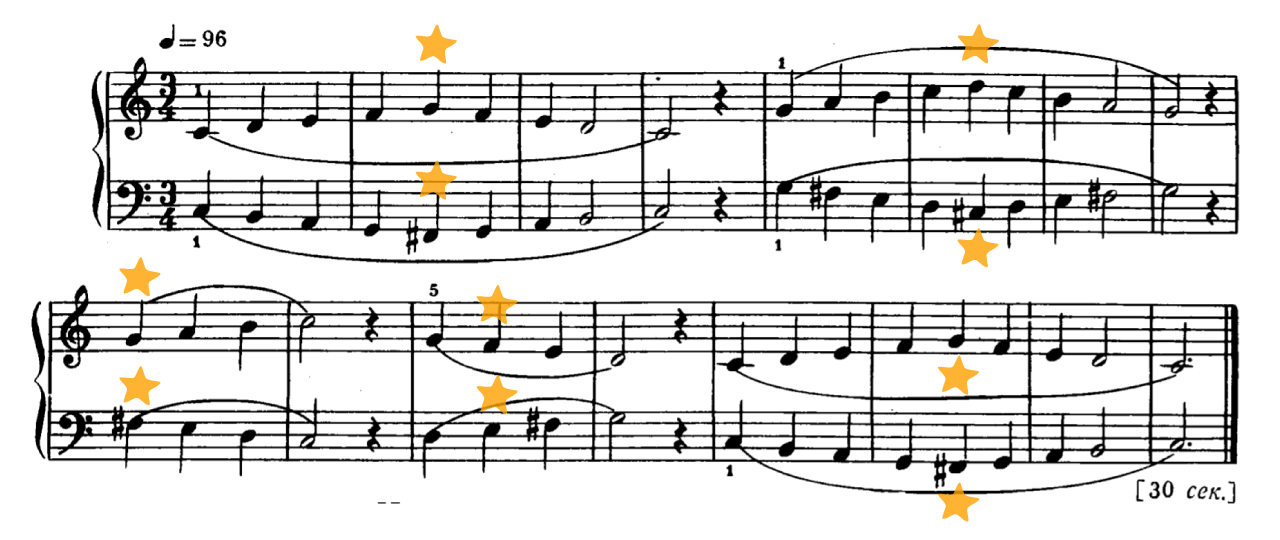

同じ短9度つながりで、バッハから時代を大分進めて、バルトークがピアノのおけいこ用に書いた「ミクロコスモス」の面白い響きをご紹介します。第1巻17曲目、反進行を取り扱った曲です。譜例をどうぞ。

第1巻は、ピアノ習いたての子供を想定した教材で、バイエル上巻にあるようなシンプルな音階も多いなか、意外なところでバルトークらしい短9度を発見。

右手は普通のドレミファソです。一方で左手はファが半音上がっています。これはリディア旋法と考えるべきでしょうか。旋法的に考えなくても、下向きの刺繍音を半音進行させることは昔から行われてきましたから、そう考えると何も特別な音型ではないのかもしれません。

また、レンドヴァイ著「バルトークの作曲技法」(谷本一之訳)の中で提唱されている「中心軸システム」によると、減5度関係にある2つの音は「強い機能的近親関係」にあり、つねに「その機能を変えることなく入れ替えることができる」とのことです(p.3~4)。

譜例では、短9度が生じているところに★印をつけましたが、例えば最初のものはC durのトニックに現れたFis音によって生じています。中心軸システムの理屈に従えば、Fisの音は異質でもなんでもなく、根音Cと減5度にある近親関係で、同じ仲間というわけなんですね。

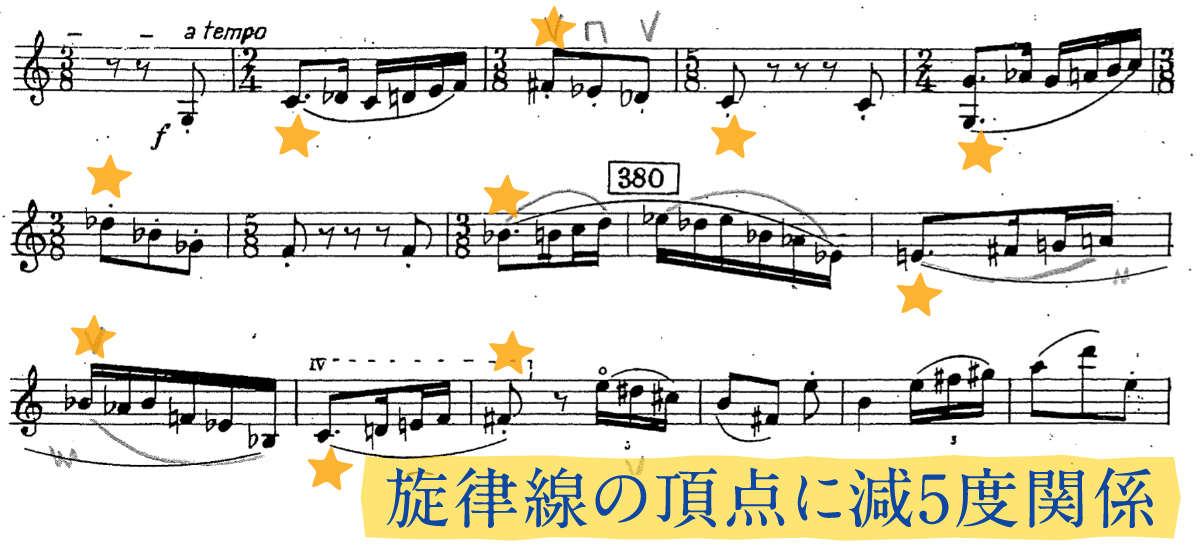

話がどんどん短9度からそれていきますが、事実「弦チェレ」の2楽章第1主題は、今回の譜例のように減5度関係が旋律線の頂点にくるように書かれています(譜例は再現部のものです)。

減5度については、「ペトルーシュカ和音」(虐げられる道化師の悲痛な心の叫びを、CとFisの長和音のトレモロで見事に描写します)や「裏コード」などを絡めて色々コラムが書けそうなので、詳しくはまた別の機会に取っておこうと思います。